Below is the text of NSI solidarity statement (in Assamese and English) that was read out in the Assam state level convention of artists and intellectuals against communalism and increasing 'culture' of intolerance in India in general and Assam in particular, held on 22nd November at Laxmiram Barua Sadan, Guwahati, Assam.

We would like to express our gratitude to Comrade Biswajit Bora for translating this short statement.

****

|

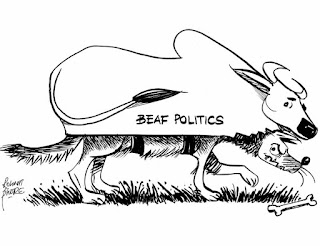

| Photo courtesy: Comrade Zamser Ali |

প্ৰথমতেই আমি এই মানবীয় মূল্যবোধৰ হকে, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক অভিবৰ্তনখনৰ আয়োজক আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ প্ৰতি আমাৰ সংহতি প্ৰকাশ কৰিছো।

ভাৰত অতি খৰতকীয়াকৈ অসহিষ্ণুতাৰ এখন উত্তপ্ত কেৰাহীলৈ পৰিণত হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে য’ত ঘৃণা আৰু বহিষ্কৰণৰ জুয়ে দেখাত বিক্ষিপ্ত কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত নিৰ্বাচিত কিছুসংখ্যকৰ বিৰুদ্ধে এক পৰিকল্পিত হিংসাৰ জন্ম দিছে। আমি যিকোনো গণতন্ত্ৰৰে নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰৰ ওপৰত হোৱা একাগ্ৰ আক্ৰমণৰ সন্মূখীন হৈছো – তেওঁলোকৰ নিজস্ব ধৰণেৰে থকাৰ বা যি বিচাৰে তাকে হোৱাৰ অধিকাৰৰ ওপৰত। এয়া হৈছে ধৰ্ম বা বৰ্ণ বা লিংগ বা শ্ৰেণী বা জাতিৰ ভিত্তিত দেশৰ সকলো প্ৰান্তীয়কৃত লোকৰ ওপৰত এক আক্ৰমণ। এই আক্ৰমণ হৈছে দেশৰ সংখ্যাগুৰুবাদী এক প্ৰকল্পৰ আওঁতাত নপৰা যিকোনো সামাজিক গোষ্ঠীৰ ওপৰত। এই আক্ৰমণ হৈছে দেশৰ জনগণৰ নাগৰিকৰ আলোচনা, সমালোচনা, তৰ্ক-বিতৰ্ক কৰা তথা বিৰোধিতা আৰু বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ অধিকাৰৰ ওপৰত। ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা তিনিজন বিশিষ্ট নাগৰিক, ডঃ দাভোলকাৰ, কমৰেড পানছাৰে আৰু প্ৰফেছাৰ কালবুৰ্গিক দিন দুপৰতে হত্যা কৰা হ’ল। অস্ত্ৰধাৰী ধৰ্মান্ধৰ দলে উদ্ধতালি মাৰি নিজকে সমাজৰ নৈতিক প্ৰতিৰক্ষী সজাই বলপূৰ্বকভাবে নিষেধাজ্ঞাৰ সংস্কৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে; ভাৰতীয়ই কি খাব, কি পিন্ধিব, কি পঢ়িব বা কি চাব নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। সবাতোকৈ বিপদজনক কথাতো হৈছে যে এই দলবোৰ কেৱল সমাজত সক্ৰিয় হৈ থকাই নহয়, কেন্দ্ৰ আৰু বহুতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ষমতাৰ আঁৰত সুৰক্ষিত হৈ আছে। কেন্দ্ৰ আৰু বহুতো ৰাজ্যৰ হিন্দুত্ব চৰকাৰ আক্ৰমণাত্মকঅসহিষ্ণুতাৰ এই সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰত চকু মুদা কুলি হৈ থকাই নহয়, লগতে ইয়াত উদগণিহে জনাইছে। হিন্দুত্ব চৰকাৰে প্ৰণালীগতভাবে শিক্ষাব্যৱস্থা, আমোলাতন্ত্ৰ, পুলিচ, আৰু ন্যায়ব্যৱস্থাকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাষ্প ঘনীভূত কৰি তুলিছে।

অৱশ্যে এইটোও উল্লেখনীয় যে স্বাধীনতা আৰু যুক্তিৰ ওপৰত হোৱা এই আক্ৰমণ হৈছে আমাৰ সমাজৰ এক গভীৰ অসুস্থতাৰ লক্ষণ। ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা বা ধৰ্মীয় আৰু বৰ্ণবাদী অনুভূতি তুষ্ট কৰাৰ নামত অন্যমত পোষণ কৰা বা মতপ্ৰকাশৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰাতো দেশৰ প্ৰায়বোৰ ৰাজনৈতিক দল আৰু চৰকাৰৰ দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰাত পৰিণত হৈছে। আমি লগতে সমাজত দ’লৈকে শিপাই থকা জনপ্ৰিয় ভাবাদৰ্শ যিবোৰে অন্ধবিশ্বাস, পুৰুষতন্ত্ৰ, বৰ্ণবাদী বিশেষাধিকাৰ আৰু হিংসাৰ প্ৰকাশ্য প্ৰয়োগক মহিমান্বিত কৰি তোলে সেইবোৰৰ ওপৰতো মনোনিৱেশ কৰাতো প্ৰয়োজনীয়। নিজৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ সাজু নোহোৱা এখন সমাজত গণতন্ত্ৰ কদাপি সফল হ’ব নোৱাৰে। অযুক্তিকৰ পৰম্পৰাত বন্দী এখন সমাজত স্বাধীনতাৰ নিজৰা ব’ব নোৱাৰে।

তথাকথিত মূলসূঁতিৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰান্তত হৈছে অসম মুলুক। ভাৰতৰ আন কোনো ৰাজ্য বা অঞ্চলতে ইমান ধৰ্মীয়, সাংস্কৃতিক তথা জাতিগত বৈচিত্ৰ নাই। অসমতো দাংগা, নৈতিক ব্যাখ্যাকৃত হিংসা আৰু ধৰ্মীয় আৰু জাতিগত সংখ্যালঘুৰ উপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ ইতিহাস আছে। হিন্দুত্ব ৰাজনীতিয়ে ইয়াৰ বিশেষ সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প ইতিমধ্যেই সমস্যাৰে জৰ্জৰিত অসমৰ সমাজ-ব্যৱস্থাত বিয়পাব খুজিছে। ইয়াৰ পৰিণাম হ’ব ভয়ংকৰ, যদিহে অসমৰ গণতান্ত্ৰিক আৰু প্ৰগতিশীল কণ্ঠ এই আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰ আৰু প্ৰবল প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে।

এই অভিবৰ্তনখন হৈছে এক আৱশ্যকীয় হস্তক্ষেপ, আৰু এনে এক সন্ধিক্ষণত য’ত ভাৰতবৰ্ষৰ কেৱল ধৰ্মনিৰপেক্ষ অংগসমূহৰেই নহয়, এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰিক ধাৰণাটোৰেই অস্তিত্ব হেৰুওৱাৰ পথত। আমি পুনৰবাৰ এই অভিবৰ্তনখনৰ আয়োজক আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ প্ৰতি আমাৰ গভীৰ সংহতি প্ৰকাশ কৰিছো।

এয়া এনে এক সময় যেতিয়া আমি একগোট হৈ থিয় দি ৰবীন্দ্ৰনাথৰ এই শক্তিশালী পংক্তি আঁওৰোৱা উচিত:

“চিত্ত য’ত ভয়হীন, উচ্চ য’ত শিৰ

জ্ঞান য’ত মুক্ত, য’ত ঘৰৰ দেৱালে

নিজৰ প্ৰাংগণত নকৰে ধৰিত্ৰী খণ্ড-বিখণ্ড . . .

দেশৰ সেই স্বৰ্গ, পিতা, কৰো জাগৰিত।”

সংহতিৰে,

ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যবাহী সমিতি, নিউ ছ’ছিয়েলিষ্ট ইনিচিয়েটিভ (এন. এছ. আই.)ৰ হৈ,

সুভাষ গাতাড়ে, আম্ৰপালী বসুমতাৰী, নবীন চন্দেৰ আৰু বনজিত হুছেইন

****

At the very outset we would like to extend our solidarity to the organizers and participants of this convention “For Humane Values, and Against Communalism”.

India is fast turning into a pit field of intolerance where an ethos of hatred, and exclusion is giving rise to seemingly sporadic, but actually very methodical violence against selected targets. We are facing a concentrated attack on the first right of citizens in any democracy; their right to be simply what they are, or what they want to be. This is an assault on all marginalised groups in the country, whether based on religion, caste, gender, class or ethnicity. Any social group whose very existence does not fit into a majoritarian schema for India is under attack. Also under attack is the right of citizens to discuss, debate, criticize, dissent and protest. Three prominent voices against religious obscurantism, Dr. Dabholkar, Comrade Pansare and Prof. Kalburgi have been murdered in broad day light. Hordes of armed zealots, arrogating to themselves the right to be the moral police of society, are forcing a culture of bans; deciding what Indians can eat, wear, read or see. What is extremely worrying is that these groups are no longer active only in society, but are also now safely ensconced in state power at center and in many states. Hindutva governments in Center and states are not only complicit in the culture of aggressive intolerance, but are also encouraging it. These governments are systematically communalising institutions of state; institutions of learning and education, bureaucracy, police, and judiciary.

However, it also needs to be emphasised that the Hindutva assault on freedom and reason itself is a symptom of deeper malaise in our society. Attack on dissent or freedom of expression in the name of national security, or for appeasement of religious and casteist sentiments, has been a longstanding tradition of most political parties and governments in the country. We also need to address the deeply rooted popular ideologies which valorise superstitions, patriarchy, caste privileges and public use of violence. Democracy can not thrive in a society which is not ready to question its institutions. Streams of freedom can not flow in a society which is shackled to irrational traditions.

Assam lies at the margins of the so called mainstream India. No other state and region in India has as much religious, cultural and ethnic diversity. Assam has its own history of riots, moralizing violence and attacks on religious and ethnic minorities. Hinduvta politics is trying to spread its specifically communal poison in the already strained social fabric of Assam. Its consequences will be devastating; unless democratic and progressive voices of Assam offer a united and powerful resistance to this onslaught.

This Convention comes as a necessary intervention, and at a time when not only the secular elements of the Indian state, but the very existence of the idea of secular India is under serious threat. Once again we extend our deep solidarity with the organizers and the participants of this Convention.

This is a time when we should together in solidarity remind ourselves the powerful words of Tagore:

“Where the mind is without fear and the head is held high

Where knowledge is free

Where the world has not been broken up into fragments …

Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake”.

In solidarity,

Subhash Gatade , Amrapali Basumatary, Naveen Chander and Bonojit Hussain

On behalf of the NSI Executive Committee,

New Socialist Initiative (NSI)

|

| Photo courtesy: Comrade Zamser Ali |

.jpg)