- सुभाष

गाताडे

हिंगोनिया

गोशाला, जयपुर के प्रभारी मोहिउद्दीन चिंतित हैं। जयपुर म्युनिसिपल

कॉरपोरेशन द्वारा संचालित इस गोशाला में नौ हजार से अधिक गायें रखी गई हैं। इनमें 30 से 40 गायें लगभग हर रोज मर रही

हैं, मगर कोई देखने वाला नहीं है। वहां न इनके खाने-पीने का सही

साधन है, न ही बीमार गायों के इलाज का कोई उपाय। लिहाजा, 200 से अधिक कर्मचारियों वाली इस गोशाला में गायों की मौत पर

काबू नहीं हो पा रहा है। वैसे, एक अखबार के मुताबिक अप्रैल

में अकेले जयपुर शहर में हर रोज 90 गायों की मृत्यु हुई, जिनकी लाशें हिंगोनिया भेज दी गईं।

याद रहे, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां स्वतंत्र गोपालन

मंत्रालय की स्थापना की गई है। लेकिन जयपुर में प्रति माह 2,700 गायों की मौत के बावजूद इस मसले पर मंत्री महोदय कुछ भी कर

नहीं पाए। दरअसल असली मामला बजट का है। मोदी सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों की

सब्सिडी में जबर्दस्त कटौती की है, जिसका असर पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग पर भी पड़ा है। पिछले साल की

तुलना में इस साल 30 फीसदी की कटौती की गई है।

गायों की

दुर्दशा

अध्ययन बताते हैं कि गायों

की असामयिक मौत का मुख्य कारण उनका प्लास्टिक खाना है। यह बात दिल्ली के तत्कालीन

मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने लगभग बीस साल पहले बताई थी और यह कहने के लिए

उन्हें ‘परिवारजनों’ की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। पिछले दिनों जयपुर में आयोजित

कला प्रदर्शनी में एक प्रतिभाशाली कलाकार ने इसी बात को अपने इंस्टालेशन के जरिए

उजागर करना चाहा और प्लास्टिक की गाय वहीं परिसर में लटका दी। प्रदर्शनी में शामिल

तमाम लोग अन्य कलाकृतियों की तरह उसे भी निहार रहे थे, मगर प्लास्टिक की गाय को लटका देख शहर के स्वयंभू गोभक्तों

की भावनाएं आहत हो गईं। उन्होंने न केवल प्रदर्शनी में हंगामा किया बल्कि पुलिस

बुलवा ली, जिसने कलाकार एवं प्रदर्शनी के आयोजक दोनों को थाने ले जाकर

प्रताड़ित किया। जब इस मसले को लेकर मीडिया में हंगामा हुआ, देश विदेश के कलाप्रेमियों ने आक्रोश व्यक्त किया तो राज्य

सरकार को कुछ दिखावटी कार्रवाई करनी पड़ी।

राज्य में

कहीं भी छापा मार कर गायों को जब्त करने वाले इन गोभक्तों को इस बात से कोई मतलब

नहीं कि हिंगोनिया में रोज दसियों गायें दम तोड़ रही हैं। उनके दिमाग में यह बात

नहीं आती कि गोशालाओं के लिए संसाधन जुटा दें। हां, समय-समय पर ‘जब्त’ गायों को वे उसी खस्ताहाल गोशाला में जरूर पहुंचा देते हैं।

कानून के राज को ठेंगा दिखा कर की जा रही ऐसी वारदातों ने देशव्यापी शक्ल ले ली

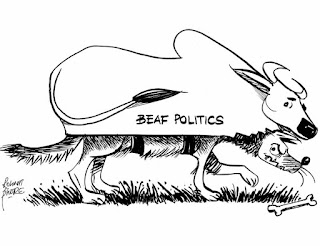

है। आप बीफ का हौवा खड़ा करके या गोवंश को अवैध ढंग से ले जाने का आरोप लगा कर

किसी वाहन पर हमला कर सकते हैं, गाड़ी के चालक और मालिक को

पीट सकते हैं।

ज्यादा

दिन नहीं हुए जब हरियाणा के पलवल में मांस ले जा रहे एक ट्रक पर स्वयंभू गोभक्तों

की ऐसी ही संगठित भीड़ ने हमला कर दिया। अफवाह फैला दी गई कि उसमें गोमांस ले जाया

जा रहा है। पूरे कस्बे में दंगे जैसी स्थिति बन गई। पुलिस पहुंची और उसने चालक और

मालिक पर कार्रवाई की। ऐसी कार्रवाइयों को ऊपर से किस तरह शह मिलती है, इसका सबूत दूसरे दिन ही मिला, जब सरकारी स्तर पर ऐलान हुआ

कि गोभक्तों के नाम पर पहले से दर्ज मुकदमे वापस होंगे। दिलचस्प बात है कि गोभक्ति

की कोई परिभाषा नहीं है। देश में जैसा माहौल बना है उसमें बिसाहड़ा (दादरी) में

अखलाक के घर पर पहुंचा आततायियों का गिरोह भी गोभक्त है और उधमपुर में किसी ट्रक

में पेट्रोल बम फेंक कर किसी निरपराध को जिंदा जलाने वाले भी। मई में राजस्थान के

ही नागौर जिले के बिरलोका गांव में अब्दुल गफ्फार कुरैशी नामक मीट विक्रेता को

पीट-पीट कर मार देने वाले हत्यारे भी गोभक्त ही हैं, जिन्होंने उसे इसी आशंका में

मार दिया था कि वह भविष्य में बीफ बेच सकता है।

मनुष्य की

तुलना में एक चौपाये जानवर को महिमामंडित करने में दक्षिणपंथी संगठनों के

मुखपत्रों को कोई गुरेज नहीं है। याद करें कि झज्जर में 2003 में जब मरी हुई गायों को ले जा रहे पांच दलितों को जब

पीट-पीट कर ऐसे ही गोरक्षा समूहों की पहल पर मारा गया था, तब इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस वाकये को लेकर इन्हीं

संगठनों के एक शीर्षस्थ नेता का बयान था कि पुराणों में इंसान से ज्यादा अहमियत

गाय को दी गई है। पिछले दिनों दादरी की घटना के बाद भी इनके मुखपत्र में उसी किस्म

के आलेख प्रकाशित किए गए।

.jpg)